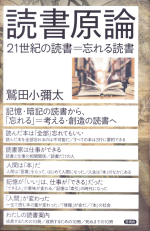

21世紀の読書=忘れる読書

『読書原論』に寄せて

〈 本書のテーマは「忘れる読書」だ。「読書(内容)は忘れてもいい。」というより、「読書は忘れた方がいい。」というのが主意だ。

エッ、読書とは「忘却」であり、「消失」だ。「浪費」であり、「ムダだ」、といいたいのか。

まったくそうではない。「忘れる読書」で「教養」が身につくといいたいからだ。

たしかに「本を読まないと、教養が身につかない。」とはよくよくいわれてきた。すくなくと一九六〇年代までは、正統派〔オールド〕ファッションだった。

本書は、ニューファッションの読書術である。「教養」もおのずと形を変える。少数派〔エリート〕の教養から、多数派〔ポピュラー〕の教養へだ。「教養」とは何か、にも随時答えてゆこう。

ただし、ニューというのは、一九七〇年代から始まる現代の本流〔メインコース〕読書術である。この新しい波にさらされてきたのは、一九七〇年以降に生れた世代で、読む本も変わったが、読み方、接し方も変わった。

一言でいえば、「暗記」の読書から「忘れる」読書への転換だ。記憶・暗記の時代から、考える・創造の時代転換を背景にもっている。何が、この転換=革新を促〔うなが〕したのか? これにもゆっくり答えよう。

じゃんじゃん読んで、じゃんじゃん忘れる。これこそ、この時代大転換に相応しい、二一世紀の読書術だ、ひいては仕事術だ、人生を豊か〔リッチ〕にする生き方だ。老後の究極技だ。こう老いぼれのわたしは考える。

0 「読書」とは?

最初から、遺憾なことだが、この序章をすっ飛ばしてもいい。むしろ飛ばしてほしい。「すべて最初が難しい。」最後に、できれば途中で、読んでほしい。

まずは「極論」でゆこう。

極論は危険である。「ものごと」の「一面」、「一部」、「突端」しか示さず、その他大部分を「故意」に無視するからだ。だが、適切な極論は、ものごとの「中心〔センター〕部」を、「最重要部分」いわゆる「本質〔エッセンス〕」(essence)を指し示すことができる。

だから、○△を「丸ごと」好きとか、「全部」素敵〔ビューティフル〕というのは、「極」を、したがって最重要部分=本質を見ることのできない人の意見、あるいは見ようとしない憶測、いい加減な推測だ、と思っていい理由になる。

たとえばだ。「日本人とは何か?」と問われたら、どう答えるか?

最も単純には、「日本人(Japanese)とは日本語(Japanese)を話す人のことである。」と答えるしかない。日本人と日本語は同語である。ただしここからは難しい。「英語を話す人は英国人か?」というと、そうはいかない。

歴史的かつ地球規模でいえば、「英語」(English)も、もともとは「日本語」と同じように、「地方語」、極論すれば「方言」にすぎなかった。だが19世紀、「大英帝国」が、世界=五大陸に国旗(ユニオンジャック)を立てる覇権国、パックス・ブリタニカが、生まれた。植民地(インド、アメリカ、オーストラリア、エジプトや南アフリカ等)で「英語」を公用語にする。さらに英語を公用語としたアメリカ(合衆国)が、20世紀に世界の政治経済文化等の覇権を握り、20世紀末にコンピュータ・ネット社会(グローバルワン)を先導した。「英語」(=米語)が「世界標準」の地位を維持・確立した。

いうまでもないが、ほとんどが日本語を日常語とする日本人と、したがって「日本人=日本語を話す人」のように、英語・アメリカ語を話す人が「アメリカ合衆国人」(American)ではないのだ。……〉